أي حقل من بعيد سيبدو أخضر،حتى المقبرة

تنتمي أعمال المخرج التشادي محمد صالح هارون، كأحد رواد الجيل الثاني من صناع الأفلام في أفريقيا، بشكل كبير إلى عوالم ما بعد التحرر الوطني، وانفجار التناقضات والأخطاء الداخلية لأنظمة حقبة ما بعد الاستقلال وما تلاها، حيث ينطلق من أعباء تلك العلاقة المركبة ما بين تحولات الاستعمار في مظهره الجديد، والمآسي التي خلفتها تجارب الحكم الوطني، وتباعتها الكبيرة على تصورات وأشكال الهوية والفضاءات الاجتماعية والسياسية لأفريقيا.

أفلام جوسلين صعب

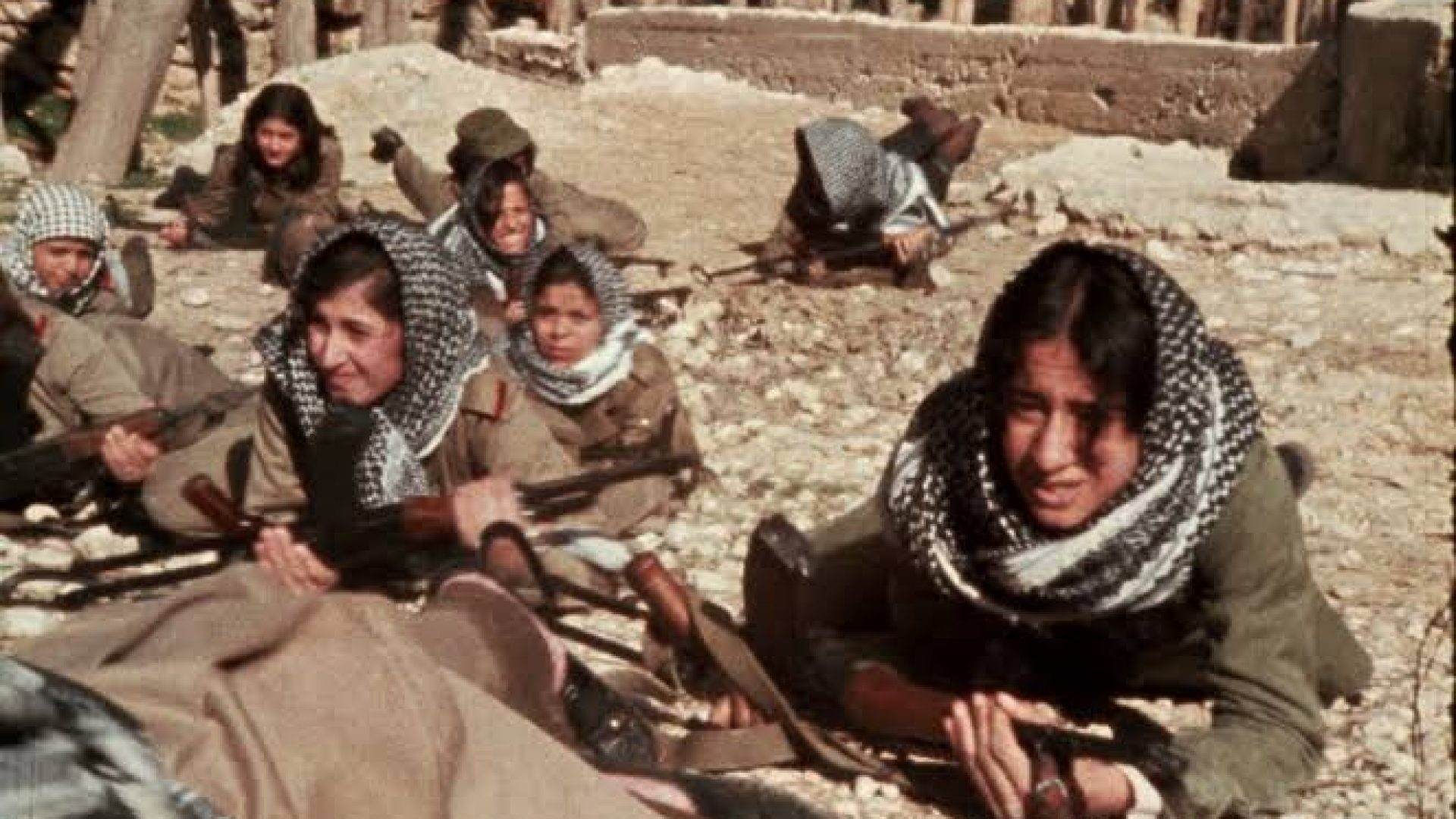

تعمل سينما جوسلين صعب دومًا كشاهد يقظ، ترصد وتوثق، عالم ضمن نطاق الصراع، بين لحظات التمزق والانهيار، حيث تتطابق المقولات السياسية والاجتماعية الكبرى مع اللفتات اليومية والضئيلة، تقترح الصور طرقًا للوجود في ظل الحرب، تعمل كأداة للمواجهة، وتخلق مجالًا للتضامن والمقاومة وسط الحروب والنزاعات وعمل الأجساد

ما هتفت لغيرها

تنفتح خيالات التحرر الوطني بتراكم نضالات الشعوب والجماعات المختلفة في أنحاء العالم، ويرتهن بعضها بنجاحات ومكتسبات البعض الآخر، وعبر تلك الارتباطات يرسم محمد سويد مسارًا من انتصار الثورة الفيتنامية التي تجد صداها في حركات المقاومة الفلسطينية في بيروت السبعينات، يحاول من خلالها التأمل والمراجعة والتفكير في مصائر تلك الحركات والأشخاص والمدن وما وصلت إليه في النهاية.

غزة مونامور

فدائيين، نضال جورج عبدالله| عرض ونقاش

“فدائيين، كفاح جورج عبد الله” يسترجع رحلة شيوعي ومقاتل عربي لا يعرف الكلل من أجل فلسطين. من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي شكلت ضميره، إلى التعبئة الدولية لإطلاق سراحه، سوف نكتشف الرجل الذي أصبح واحدًا من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا.

خط الأفق | فيلم لعُريب طوقان

“ما هي الروايات التي تفلت من إطار الحرب، وكيف يستهلك أولئك الذين يشهدونها بدورهم وسائل الإعلام؟ يعيد فيلم “خط الأفق” تركيز العدسة على العطاء والدنيوية كأعمال حياة، ويعيد تركيز العلاقة كطريقة للوصول إلى جوهر الصوت والذاتية الذي لا يمكن تقديمه. وباستخدام الصوت المنطوق عبر الانترنت للفنان سلمان نواتي، مقابل اللقطات التي صورتها طوقان خارج غزة، يخرج الفيلم من حرب صيف 2021 على غزة.”

أيام فلسطين السينمائية |حتى إشعار آخر

أحد عروض فاعلية أيام فلسطين السينمائية، التي تحدث بالتوازي بين عدة مدن بعد إلغائها بشكل قسري داخل فلسطين هذا العام.

كيف يعود حيوان إلى غابة أنت فقط من يتخيلها | عروض أفلام ونقاش

“تحول الحيوان إلى مادة للملاحظة الدائمة، وفقدت حقيقة قدرتهم على ملاحظتنا في المقابل كل أهميتها، إنها فقط موضوع لمعرفتنا المستمرة في التوسع، وكلما عرفنا عنهم أكثر، كلما ابتعدوا.”

من أكل البقايا بعد أول وليمة لضيوفه

تدور الأعمال في هذا البرنامج حول علاقة الضيف بالمُضيف وكيف يؤثر ذلك في شكل أجساد الأفراد في المجتمعات المختلفة، في محاولة لتأمل الكيفية التي تعمل بها أشكال مختلفة من الضيافة

مهام للحياة المتطورة |برنامج أفلام

عبر العقود الأخيرة، تطورت أشكال مختلفة من ألعاب الفيديو؛ الفنية والتجريبية والمتعددة الوسائط، التي خلقت صورًا وخيالات كثيرة معقدة حول الواقع ووظائف الحياة، فما بين المدن الكبرى والبيئات العادية، الاستراتيجيات العسكرية والعوالم غير البشرية

لأن الضياع أكثر أمنًا من مدن النار|أفلام لجماعة الفيلم السوداني

برنامج عروض ونقاش لجماعة الفيلم السوداني، بلاتوه بهنا، مع أرسنال – معهد الفيلم وفنون الفيديو ببرلين.

قبلة في الصحراء |برنامج عروض أفلام

في ستوديو مصر| عرض فيلم ونقاش

في إطار عملنا مؤخرًا لتتبع تواريخ السينيفليا والثقافة السينمائية في مصر؛ يمثل هذا الفيلم وثيقة شديدة الأهمية في التأريخ للعديد من لحظات التحول الهامة لمسارات التفكير والولع بالسينما في مصر، بداية من انشاء ستوديو مصر وتأميمه ومن ثم إعادة خصخصته فيما بعد.

أين سيذهب جسدك حين لا يرتقي للأعلى| برنامج أفلام

لطالما كانت الصور أكثر حساسية حين يتعلق الأمر بتمثيل وضعيات الجسد الميت، تلك الأجساد التي يمكن وصفها فقط بما يقع أو يمارس عليها، حيث تظل بلا أي موقع في تراتبيات ومهام الإنتاج المختلفة، وحين يحل الموت العضوي بشخص ما، يبدأ جسده في الخضوع لطقوس تهيئته لإعادة الإحياء في مستقبل ما، حيث يتحول الجسد الميت آنذاك من مجرد جيفة حيوانية إلى جثة مهيئة للدفن.

ذكريات في صراع

تتطلع الأفلام في هذا البرنامج لمحاولة فض الصراع ما بين الذاكرة الأرشيفية في السينما، والتخيلات السياسية التي فرضتها الهيمنة في الوقت الذي تم فيه إنتاج هذه الأفلام.

لم يغادر العمال المصنع أبدًا، وليست هناك وسيلة مريحة لذلك

تبدو السينما بأنها قد انهمكت، منذ بداياتها المبكرة، في علاقة طويلة، وغير مباشرة، بصور وتمثيلات أنماط العمل المختلفة. بل يمكننا اعتبار المصنع في الواقع، سواءً كمجاز أو كحدث، أحد العناصر الأكثر حضورًا في ثقافة الصورة الحديثة بشكل كبير. وبتطور أنظمة الرؤية لأشكال العمل التاريخية، ربما فقد المصنع زهوته كلحظة فاعلة في الصورة، فيما يبدو في المقابل بأن صورًا أخرى لأشكال العمل الذهني، وغير المادي لم تتمكن من استبدالها تمامًا لتكتسب المعنى المتراكم لصور العمل المادية.

في عوالمنا التي تزدهر، نحمل عوالمنا التي فشلت

لا تتحدد أهمية عمل المخرج والمؤلف السنغالي عثمان سيمبين، الذي تحل ذكراه المئوية في أيام قليلة، فقط لاعتباره أحد الرواد الأوائل للسينما الأفريقية؛ وإنما كذلك عبر وضعه الشروط الأولية لوظيفة السينما في عوالم ما بعد الاستعمار بشكل كبير. تلك الشروط الحذرة في التعامل مع السينما، باعتبارها وسيط غربي بالأساس، كأداة للتحريض والكشف عن الروايات والتواريخ الاستعمارية التي صادرت الخيالات الأفريقية والجنوبية من الذات لوقت طويل.

مطاردات

في إطار برنامج مطاردات/ on-off تقدم بهنا بالتعاون مع مجراية للفنون وجمعية أنا مصري للتنمية وجمعية المصري مجموعة من عروض الأفلام في صعيد مصر

أخبرني شيئًا لا أعرفه

عبر مجموعة من التدفقات والانقطاعات غير المتكافئة، ما بين الصور والحركة، التعليقات الصوتية ولحظات الصمت والموسيقى المكثفة، تقوم أعمال الثنائي جوستافو ديماتوس جان وميليسا دوليوس “ديستركتور” في معظمها على محاولة خلق حالات وسيطة، غير ثابتة، كومضات تتراوح بين الصحو والإغفاء؛ لتحاول استكشاف الاحتمالات المختلفة للبناء السينمائي، والإمكانات المادية للشريط الخام في اللحظة الحالية؛ كشكل من الانحياز للقصور، والحد الأدنى من التكنولوجيا، للأشياء سريعة الزوال وذات السلطة الأقل في هذا العالم.

التخفي والاستياء

قد نتتبع أفعال التلصص والمراقبة، كأدوات رمزية للضبط والتنظيم، في اللحظة التي تشتغل فيها الكاميرا كعين شاردة عبر الفضاءات المختلفة؛ متخلية عن قصديتها في تحديد الذوات والأشياء، منتزعة عنها حضورها، كأنها صور وأداءات غير مهيئة للاستعادة مرة أخرى، فقط تنتظر حدوث شيءٍ ما كمبرر لتراكمها، بحيث يصير المستقبل موضوعا رئيسيا لعمليات الضبط تلك، وفي امتداد هذا اللاحضور عبر الصورة، تتبدى حالات متباينة من القلق والتخفي والتواري والاضطراب، والتي تأتي كحالات نقيضة بشكل كبير لوضعيات الظهور والاستعراض التي تقوم بها الأجساد عادةً أمام الكاميرا، كأنها تسلب عن الواقع حالته المسرحية.

سبع سنوات حول دلتا النيل

عبر مزيج طويل من الصور والمشاهد والأشخاص والمسارات المتعاقبة، بكاميرا مهتزة أحيانًا وطبقات من الأصوات الكثيفة والغامرة؛ يقحمنا شريف زهيري في رحلته الممتدة عبر 32 مدينة حول دلتا النيل، يسافر فيها من خلال القطار أو في قارب أو بالسيارة في بعض الأحيان، وعلى مدار سبع سنوات، في أعقاب التوترات السياسية في مصر عام 2011، حيث يتقاطع الشخصي والعام، ليلتقط جوانب يومية في حيوات الناس الذين يعيشون على ضفاف النيل أو معه، كمنظر طبيعي، في جولات قد تبدو تأملية ومتقشفة، طريفة أحيانًا ومخيفة أو محبطة في أحيان أخرى، لينتج فيما يقارب الخمس ساعات ونصف فيلم رحلات رخيص على هامش المعركة كما يعنونه منذ البداية.

العنف وحش

لطالما كانت إمكانية الوصول إلى الفضاءات الافتراضية تتم عبر النفاذ إلى مساحة افتراضية ثلاثية الأبعاد معاد تخليقها، بينما تحاول الأفلام التالية محو الفاصل بين ما هو ثلاثي وثنائي الأبعاد؛ لتوثيق حقائق سابقة تتعلق بثيمات حول ترك/ دخول/ خلق مساحات فيزيائية لتتلاعب بأفكارنا عن ماهية الصورة، ماهية الفيلم التسجيلي، وماهية أفكارنا المسبقة عما ما يجب أن يقدمه لنا؛ بخلق هجين يطرح أسئلة بخصوص الفراغ الثالث وإذا ما كان سيصبح البيت الجديد للبشر عمومًا، والفنانين بالأخص في المستقبل.

قد نُشيد العالم، بينما لا يمكن أن نتخيله

تجلت علاقات التنمية والتخلف طويلًا في بلدان الجنوب ما بعد الاستعمار، وبشكل أساسي خلال حقبتي الستينات والسبعينات من القرن المنصرم، كحالات ذهنية ونفسية جماعية وعامة، تعمل في جوهرها على إعادة تعريف الذوات/ الانعكاس المفرد للمنطق الجماعي في خضم صيرورة التقدم المحتمل، كأحد مستويات التعبير عن نمو رأس المال وتحولات أشكال توزيع واستخدام الناتج الاجتماعي، وبشكل متفاوت عبر صياغة سياسات الانتماء والاعتراف، القدرة والحرمان، الازدهار والخيال ونوعية الحياة، علاقات التقنية والحريات الموضوعية كما يشير الاقتصادي والمنظر الاجتماعي الهندي أمارتيا سن.

روح خلية النحل

من خلال محاولة البحث في “شكل” العمل الفني، ودوره في الكشف عن الشروط الاجتماعية والتاريخية، وقدرته على تخطي ظروف إنتاجه كمنطق للتفكير في معنى الثقافة المغايرة أو المستقلة، كيف يُبدي العمل الفني علامات الاستقلال، وكيف يتحدى الوضع القائم، وما هي صفاته الهدامة؟

الفيلم من إخراج فيكتور إريثيه، وإنتاج عام 1973. تدور أحداثه في حقبة ما بعد الحرب الأهلية الإسبانية. ونتعرف من خلال رائعة إريثيه على العلاقة بين إسبانيا فرانكو ومسخ فرانكنشتاين كما صورته سينما ثلاثينيات القرن العشرين.

بينما أنتظر سمعت صوتًا يتدفق

عبر عدد من الوسائط الفيلمية المختلفة إلى جانب أشرطة صوتية متعددة الطبقات؛ تقوم أعمال سارة إبراهيم بشكل أساسي في محاولة استكشاف لعوالم وتركيبات بصرية وسماعية ذات طابع تجريبي لحد كبير، وتتبعها لديناميكيات الحركة والسكون والحضور والخفوت عبر الإيقاع والحساسية المتبادلة دومًا ما بين الصوت والصورة، فتتقاطع الصور مع النصوص والأرشيفات الصوتية فيما يشبه حالات تأملية مستمرة.

حول تعليم الفنون

يتسوعب التعليم البديل للفنون أنماطا مختلفة من الفنانين، فلم يعد الالتحاق بكلية الفنون ضروريًا لتعلم الفنون، ولذلك علينا أن نسأل ما الفارق بين تلك البرامج التعليمية البديلة والبرامج الرسمية؟

التذكر بأيدٍ منهمكة

يتراوح التفكير في حالات العمل غالبًا ما بين مسارات تقنية أو حيوية ذات صور وطبقات متعددة وإن كانت في النهاية غير منفصلة عن الأثر الذي يمكن أن يًخلفه هذا النشاط بشكل واع فقط، لكن في ذلك كله، أين تحديدًا يمكننا تذكر العمل كنشاط وجودي، هل في التجريد الكامل أم فقط في انطباعه على الأشياء من حولنا؟

محض خيالات تقريبًا/ أبيشاتبونج ويراسيتاكول والجماليات الهجينة

قامت مركزية السينما لفترات طويلة على فهم العالم من خلال تأكيد الهيمنة على شبكات التحليل المنطقي والديكارتي، بوصفها الشكل الوحيد الممكن لاستيضاح الأفكار من حولنا. بينما تأسست أغلب الجماليات الهامشية للسينما في المقابل على نوع من “التهجين التأسيسي” للثقافات والأزمنة وفقًا لروبرت ستام والذي يسعى بدوره لتخريب ذلك المنطق واستعادة الأجزاء التي تم إهمالها من خلاله.

صور العمـــــــــــــل- الفصل الأول "التراحيــــــــــــــــل

“إذا اعتبرنا أن “السياحة” هي مسار الحركة الذي يميز أعلى سلم الصراع الطبقي بين أنحاء العالم، فإن “الهجرة” هي المسار المقابل الذي يقبع في أسفل ذلك السلم.”

تدعوكم وكالة بهنا إلى الفصل الأول “التراحيل” من برنامج الأفلام “صور العمل” حيث يطرح ذلك الفصل سؤال كيف تشكّل حالات العمل القاسية والقلقة المؤقتة غواية الانعتاق والرغبة الملحة في الفرار؟

فيلم ع البركة

قرر مارينا الانضمام إلى مدرسة صناعة أفلام تسجيلية في اللحظة التى تمر فيها بتجربة قاسية حيث يتتبع الفيلم التوترات الناتجة عن ذلك القرار على علاقتها بأسرتها وعلاقتها بنفسها.

بيدرو كوستا: أداءات خاصة للصورة

برنامج عروض سينمائية للمخرج/ بيدرو كوستا

في مساء الخميس من كل أسبوع

سودان فلم فاكتوري

منصة سودانية مستقلة، تعمل على إعادة توطين الثقافة السينمائية في السودان منذ 2010.

كما تعمل سودان فلم فاكتوري بالإنتاج والتوزيع وبرمجة الأفلام لمهرجانات سينمائية محلية

الذاكرة أينما تكون: تحية إلى جوسلين صعب

جوسلين صعب مخرجة ومصورة وفنانة لبنانية، درست الاقتصاد في فرنسا، ومن ثم بدأت رحلتها السينمائية كمصورة حربية لعدد من الوكالات الأجنبية بعد عودتها إلى لبنان إبان الحرب الأهلية، ومنها إلى عدد من الدول الأخرى لتعمل على إنجاز عدد من الشرائط السينمائية والصحافية، التي تسعى إلى رصد وتحليل كافة الإمكانات البصرية للسينما في التعبير عن الحرب

فك/ شفرات الذكورة (برنامج أفلام)

سواء في الحضور الخافت للمكان والزمان أو الحضور الطاغي للمكان (الطبيعي أو الحضري أو الإفتراضي) كيف يتم التعامل مع صدمات فقد صور الأب/ الذكر المركزية؟!

وحينما نسير على الخط المتوتر الفاصل بين الطبقات الإجتماعية,بين الحاضر والمستقبل، التسجيلي والروائي, الماء واليابسة, الشاشات والحياة… كيف يتولد العنف وديناميات السيطرة ؟كيف تتشكل الأنا والذات الذكورية؟؟

سينما الصور المحترقة: نظرة على السينما الهندية الجديدة

على الرغم من البدايات المبكرة للسينما الهندية بالقرن الماضي، فقد غلبت بشكل كبير الصور التجارية لثيمات الحركة والأكشن والاستعراضات الغنائية على أكثر الإنتاجات التجارية لهذه الفترة، سواء من خلال دوائر الصناعة الرسمية في بوليوود أو تنويعاتها العرقية الأخرى بسينما التيلجو في المناطق الجنوبية وبلغة التيلجو، والتاميل بالشمال أيضًا فيما بعد.

Gian Spina's films screening / عرض لأفلام جيان سبينا

عن طريق صور تم التقاطها من خلال الإنترنت ، يشكل ”فيلم المقال“ هذا بناءاً سردياً يناقش من خلاله الحضور المركب للمعالم التاريخية والشخصية غير المكتملة للتاريخ. ”تومبامنتو“ كلمة تحمل المعنيين المتناقضين بالبرتغالية في اللهجة البرازيلية الدارجة ، بين هدم بناية ما او تمثال أو معلم تاريخي وبين حفظه وترميمه.

عمر أميـــــرالاي - محاولة لإعـادة الفهــم والاعتبــــــــار

يحاول هذا البرنامج تتبع مسار سينما عمر أميرالاي عبر سبعة عروض من أفلامه ولقاء مع المخرج والسينمائي السوري/ نضــال الدبــس في مناقشة مفتوحة حول سينما عمر أميرالاي ونادي السينما السورية.

مقتطفات من أعمال محمد بيومي

نماذج من بدايات الفيلم الصامت في مصر من خلال عرض مقاطع تسجيلية صورها المخرج محمد بيومي في الفترة من بين عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.